«Умный» дом для Кремля: Совбез предложит Путину ставку на интернет вещей

Возглавляемый президентом Совет безопасности России в четвертом квартале 2017 года проведет заседание «О состоянии защищенности информационной инфраструктуры России и мерах по ее укреплению». Об этом говорится в материалах, направленных заместителем секретаря Совбеза Олегом Храмовым министру промышленности и торговли Денису Мантурову (копия письма есть в распоряжении РБК).

Источник РБК в Совбезе подтвердил, что заседание запланировано на конец года, сейчас идет сбор предложений с конкретными мерами по укреплению информационной инфраструктуры. Согласно данным Совбеза, в последний раз заседание по этой тематике проводилось в октябре 2014 года, на нем обсуждалась устойчивость Рунета к кибератакам и «деструктивным действиям».

Подразделения администрации президента и ряд органов власти уже представили свои идеи и список поручений к заседанию, на котором предполагается, в частности, обсудить стандарты по защите информации при использовании технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT), массовое производство отечественных устройств IoT, изменения в законодательство для поддержки импортозамещения телеком-оборудования и другие вопросы, говорится в письме Храмова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель Минпромторга не ответили на запросы РБК.

Интернет опасных вещей

Интернет опасных вещей

В условиях ожидаемого массового использования технологии «интернет вещей», в числе прочего Совбез предлагает организовать «массовое производство» отечественных устройств для этого сегмента.

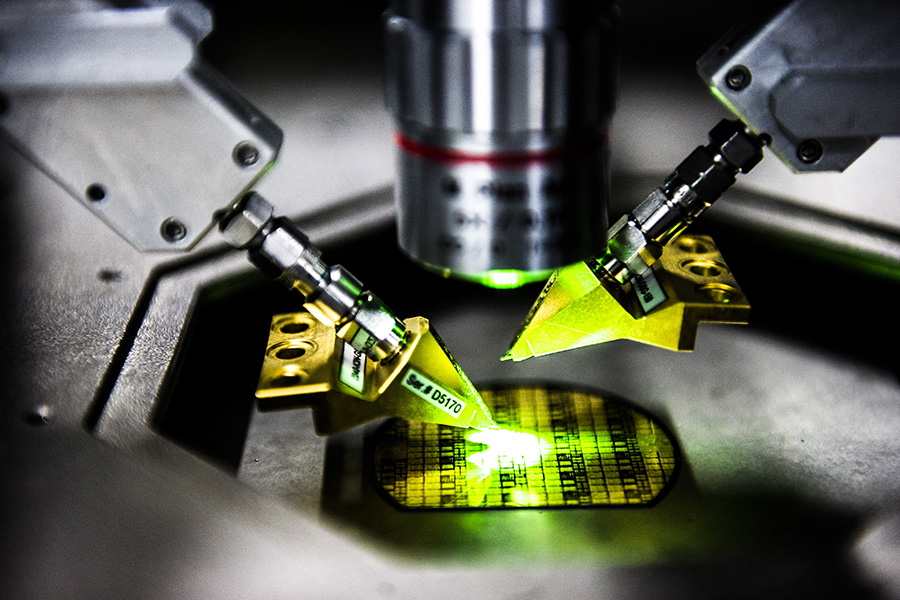

Концепция IoT подразумевает создание вычислительных сетей из различных устройств, которые могут взаимодействовать друг с другом — собирать, анализировать, распределять данные и самостоятельно принимать решения на основании такой информации. Эта технология может, в частности, использоваться для создания «умного» дома, в котором все устройства и датчики взаимодействуют друг с другом, «умного» транспорта — для сбора информации с автомобилей и ее анализа, а также промышленного интернета вещей — для оптимизации производственных процессов с помощью систем сбора и мониторинга данных.

По данным консалтинговой компании AC&M, в 2016 году на продукты и услуги, связанные с интернетом вещей, в России было потрачено 85 млрд руб., в сравнении с 2015 годом рост составил 42%, писали «Ведомости». Доходы российских операторов от обслуживания IoT составили 7,6 млрд руб., что на 25% больше, чем годом ранее.

По оценке директора по техническому развитию Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Сергея Алимбекова, в перспективе пяти—семи лет рынок IoT в России будет насчитывать более 400 млн устройств. На этот формат могут перейти приборы в сфере ЖКХ, энергетике, здравоохранении, транспорте, логистике, агропроме и других отраслях. «Большинство IoT-устройств, используемых в России, производятся в Китае и на Тайване, — говорит Алимбеков. — При этом, если речь не идет о применении в критической инфраструктуре или на стратегических объектах со специальными требованиями к сертификации, в импорте устройств микроэлектроники нет ничего плохого — они приемлемы по цене и качественны, этими приборами пользуется весь мир». По мнению собеседника РБК, в России необходимо наращивать производство устройств, которые требуют наукоемких технологий и используются в жестко регулируемых областях применения. «Производство бытовых и гражданских приборов можно посчитать простой арифметикой — 400 млн микросхем по цене не более 100 руб. даст объем 40 млрд руб. в перспективе семи лет, — отмечает он. — Будет ли это выгодно, решит рынок».

По словам директора по развитию «Группы Т-1» Игоря Хереша, все бытовые датчики и контроллеры, используемые сейчас в России, в основном производятся в Китае и на Тайване, а те, что применяются в промышленности, — в Швейцарии, США, Японии и других странах. «Мы как-то тестировали терминалы, которые сертифицированы и вполне легально поставляются для установки на автомобили в России. В одном из них обнаружили доверенный китайский номер, а значит, теоретически через сим-карту автомобилем может управлять кто-то посторонний», — рассказывает Хереш.

«Я надеюсь, что в России займутся массовым производством датчиков и контроллеров для интернета вещей — это перспективное направление. Если все приборы учета [в сфере ЖКХ] перевести на автоматическую работу и передачу данных — это будет порядка 200 млн устройств, то есть большой и перспективный рынок. А есть еще системы билетов на муниципальный транспорт, разнообразные кардиодатчики в медицине, системы контроля экологической обстановки, мониторинга захоронения мусора и др.», — перечисляет директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников.

Российские вещи повсюду

Совбез также намерен обсудить меры по стимулированию спроса на российское телекоммуникационное оборудование как внутри страны, так и за рубежом.

Из имеющихся в распоряжении РБК материалов следует, что власти планируют ввести законодательный запрет на закупки иностранного телеком-оборудования госорганами и госкомпаниями при наличии отечественных аналогов. Сейчас такое ограничение действует только в отношении программного обеспечения. Также предлагается реализовывать на российском оборудовании проекты по созданию телекоммуникационной инфраструктуры, финансируемые из госбюджета. В качестве примера приводится программа стоимостью 163 млрд руб. по устранению «цифрового неравенства», которая с 2014 года реализуется «Ростелекомом» и направлена на подключение к высокоскоростному интернету малонаселенных пунктов страны.

В Совбезе также предлагают обязать операторов увеличить использование российского оборудования при оказании услуг связи госорганам. «При предоставлении услуг связи органам государственной власти целесообразно установить критерий, связанный с долей отечественного телеком-оборудования на инфраструктуре оператора связи. Это позволило бы мотивировать и других участников рынка (операторов «большой тройки») приобретать телеком-оборудование российского происхождения», — говорится в материалах Совбеза. Предлагается также проработать вопрос снижения налоговых отчислений для производителей телеком-оборудования и таможенных пошлин на ввоз комплектующих.

В программе «Цифровая экономика», подписанной 28 июля премьер-министром Дмитрием Медведевым, говорится о необходимости законодательного закрепления преференций для производителей телеком-оборудования при госзакупках. К 2024 году доля иностранного оборудования, закупаемого для нужд органов власти, должна снизиться до 50%, следует из документа.

Представитель пресс-службы «МегаФона» сообщил РБК, что компания уже использует отечественную кабельную продукцию, пассивные антенные устройства, оборудование транспортных сетей и готова увеличить применение российской продукции, если производители смогут предложить конкурентные решения. Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева отказалась комментировать предложение. Представитель МТС не ответил на вопрос РБК.

Среди мер по продвижению отечественного телеком-оборудования за границей, которые рассматривает Совбез, — возможность предоставлять зарубежным заказчикам телеком-оборудования кредитные линии на реализацию проектов по внедрению и развитию сетей на российском оборудовании.

«На российском рынке немного производителей телеком-оборудования, которые могут предложить современные технологические решения, конкурирующие с иностранными разработками, тем более на международном уровне. По моим данным, среди российских разработчиков за рубеж поставляется в основном оборудование компаний Infinet и T8», — говорит гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Генеральный директор производителя телеком-оборудования «Элтекс» Алексей Черников рассказал, что в 2015–2016 годах компания поставила за рубеж оборудования примерно на $10 млн. Основные заказчики — из Восточной Европы, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. «Мы закрываем средние проекты, не для больших операторов. По технологиям конкурировать можем, но по цене уступаем азиатским аналогам», — говорит Черников.

Объем рынка IT-оборудования в России в 2015 году составил 417,3 млрд руб., или 56,4% всего IT-рынка, следует из данных Минэкономразвития. По прогнозу министерства, этот рынок не будет расти и к 2019 году снизится на 1,4%. При этом компьютерное и серверное оборудование занимает большую его часть. «Значительную часть российского рынка оборудования для сетей связи занимает сотовое оборудование, и в этом сегменте у нас только иностранные игроки. Российские компании делают оборудование для передачи данных, автоматических телефонных станций (АТС) и специализированное оборудования для силовых структур, но это маленький сегмент», — говорит Константин Анкилов. Минпромторг с 2010 года ведет реестр российского телеком-оборудования, в котором на данный момент 288 различных устройств от производителей «Элтекс», НПП «Полигон», Infinet, НПФ «Микран» и др.

Законодательство не предусматривает каких-либо условий по использованию оборудования из реестра. Однако в последние годы вопрос предоставления преимущества российскому оборудованию при госзакупках неоднократно обсуждался различными ведомствами. В апреле 2015 года Денис Мантуров утвердил отраслевой план мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности, по которому к 2020 году в стране должны появиться собственные планшеты и смартфоны, ноутбуки и персональные компьютеры, телекоммуникационное оборудование для пользователей и операторов связи. Промежуточные итоги его реализации не сообщались.