От микроскопа к наноскопу: за что дали Нобелевскую премию по химии

Нобелевские лауреаты совершили прорыв в технологии микроскопических исследований, перешагнув границы традиционной оптической микроскопии. Еще в 1873 году немецкий физик Эрнст Аббе сформулировал естественный предел разрешающей способности микроскопа, обусловленный волновой природой света. Этот предел равен примерно половине длины световой волны, или 0,2 микрометра (200 нанометров). На протяжении большей части XX века ученые были уверены, что никогда не смогут наблюдать через оптический микроскоп объекты меньше 0,2 мкм, например, отдельные молекулы в составе клетки. Правда, в 1930-х годах были разработаны электронные микроскопы, разрешение которых в тысячи раз больше, чем у традиционного светового микроскопа. Но для микробиологов они были мало пригодны: высокоэнергетический электронный пучок убивает все живое.

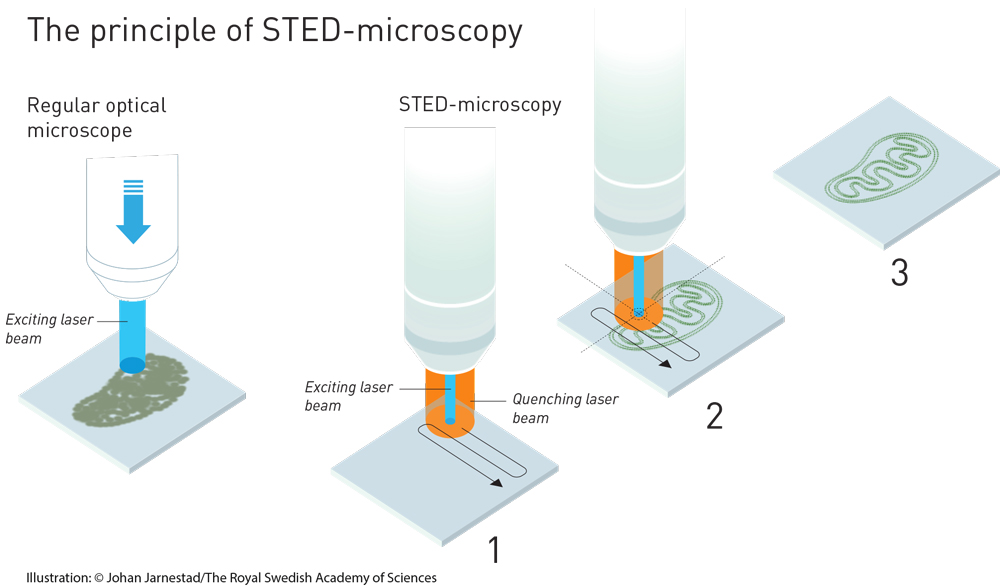

Бетциг, Хелль и Мернер не поколебали формулу дифракционного предела, но придумали, как его обойти. В этом будущим лауреатам помогли флуоресцентные ("светящиеся") молекулы, или флуорофоры. Немец Штефан Хелль, с 1990 года искавший способы преодолеть ограничение Аббе, разработал так называемый метод подавления индуцированного излучения (STED). В 1994 году он опубликовал статью с изложением сути метода: нужно сначала использовать возбуждающий лазерный импульс, активирующий свечение молекул, а затем - гасящий импульс кольцевой формы, способный "вырезать" флуоресцентную область размером меньше пресловутого дифракционного барьера (см. картинку). Но реализовать свои идеи на практике Хеллю удалось только через несколько лет. В 2000 году, уже работая в Институте биофизической химии Макса Планка в Геттингене, куда он перешел из Университета Турку, Хелль сумел получить изображения бактерии E.coli (кишечная палочка) в недостижимом прежде разрешении.

Остальные лауреаты - американцы Эрик Бетциг и Уильям Мернер - независимо друг от друга создавали другой метод современной микроскопии - одномолекулярную микроскопию. Мернер в 1989 году стал первым в мире ученым, которому удалось задетектировать единичную флуоресцентную молекулу. В это время он работал в исследовательском центре IBM в Сан-Хосе. Спустя восемь лет Мернер, перешедший в Калифорнийский университет в Сан-Диего, сделал еще один важный шаг на пути к Нобелевской премии. Он работал над так называемым зеленым флуоресцентным белком (GFP), открытие и изучение которого уже было удостоено Нобелевской премии в 2008 году (одним из трех лауреатов тогда стал коллега Мернера по университету Сан-Диего Роджер Тсин). Мернер обнаружил, что у одного из вариантов GFP свечение может "включаться" и "выключаться" по воле исследователя. Для этого нужно было воздействовать на белок электромагнитными волнами определенной длины. Ученый сумел рассеять эти молекулы таким образом, что расстояния между ними превышали 0,2 мкм, то есть обычный световой микроскоп мог их различить и "увидеть" благодаря флуоресценции.

Бетциг, как и Хелль, был одержим идеей преодоления дифракционного барьера в оптической микроскопии. В начале 90-х он безуспешно экспериментировал с так называемой ближнепольной микроскопией в лабораториях Белла (Bell Labs) в Нью-Джерси. В 1995 году он опубликовал в журнале Optics Letter теоретические принципы, как можно было бы обойти дифракционный барьер за счет манипуляций с молекулами разных цветов под микроскопом и наложения соответствующих изображений друг на друга. Но затем Бетциг почти на десять лет выпал из научной жизни и вернулся к активным исследованиям только в 2000-х годах, когда наткнулся на работы по флуоресцентным белкам, свечением которых можно управлять (как в экспериментах Мернера). В 2006 году Бетциг вместе с группой коллег использовал рассеянные группы отдельных молекул, расстояние между которыми превышало предел Аббе (это позволяло их точно локализовать), и за счет совмещения большого количества снимков добился изображения мембраны лизосомы сверхвысокого разрешения. Соответствующая статья, зафиксировавшая этот результат, была опубликована в журнале Science в 2006 году.