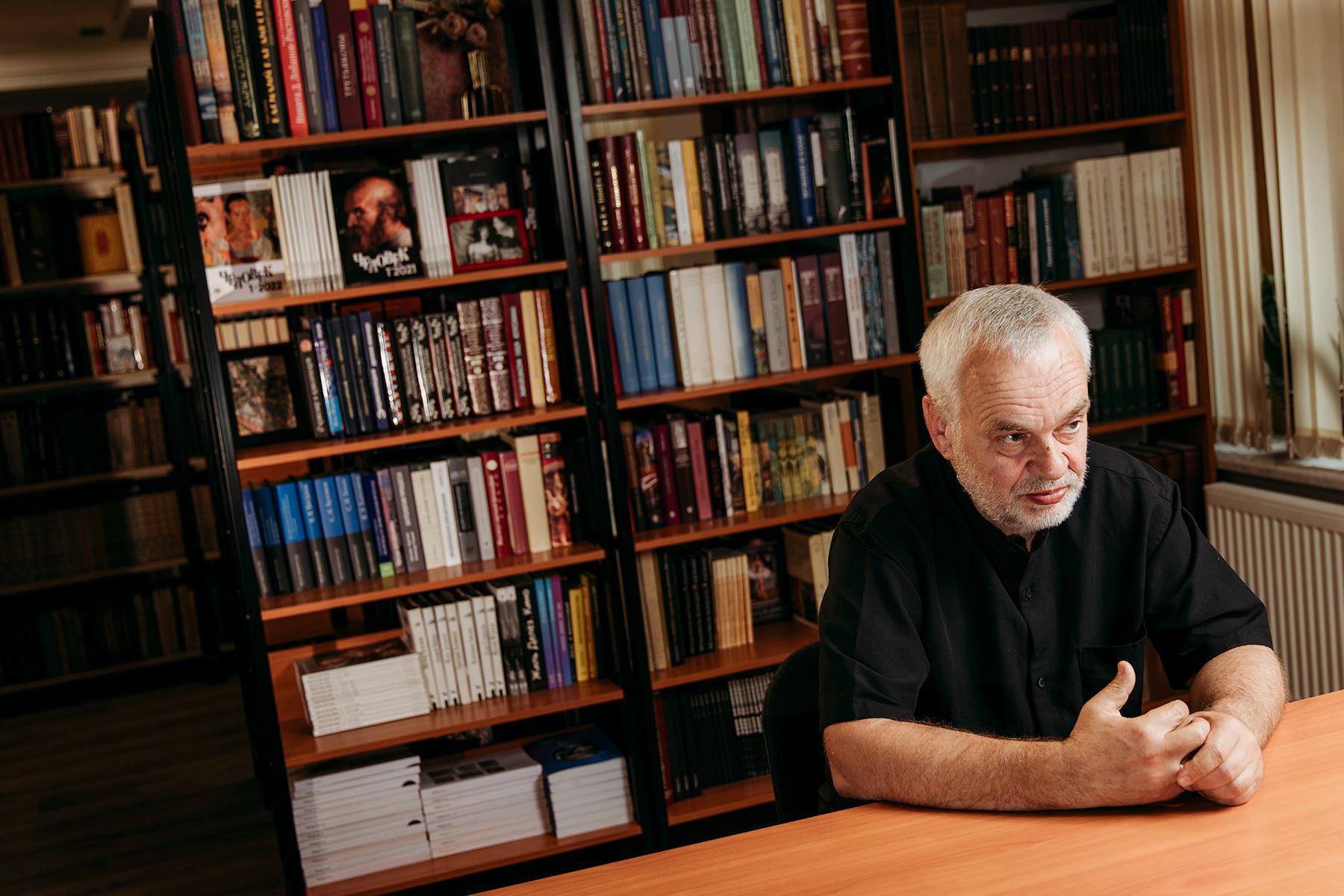

Ректор Литинститута — РБК: «Запреты и цензура ничего хорошего не дадут»

Содержание:

- О цензуре и запрете книг

- О писателях-иноагентах и запретительных законах

- О Булгакове и Улицкой

- О фильме «Мастер и Маргарита» и фиге времени

- О госзаказе на литературу и новом самиздате

- О напоре матерной лексики

- О выборе писателей и круговой поруке человечности

- О Гарри Поттере

- О зарубежной литературе

- О недостатках ЕГЭ, детях, которые себя обкрадывают, и батарейке для писателей

- О телеграм-каналах и кризисе поэзии

- О нескурвившемся Пришвине, требовательной любви Платонова и несправедливых нападках на Солженицына

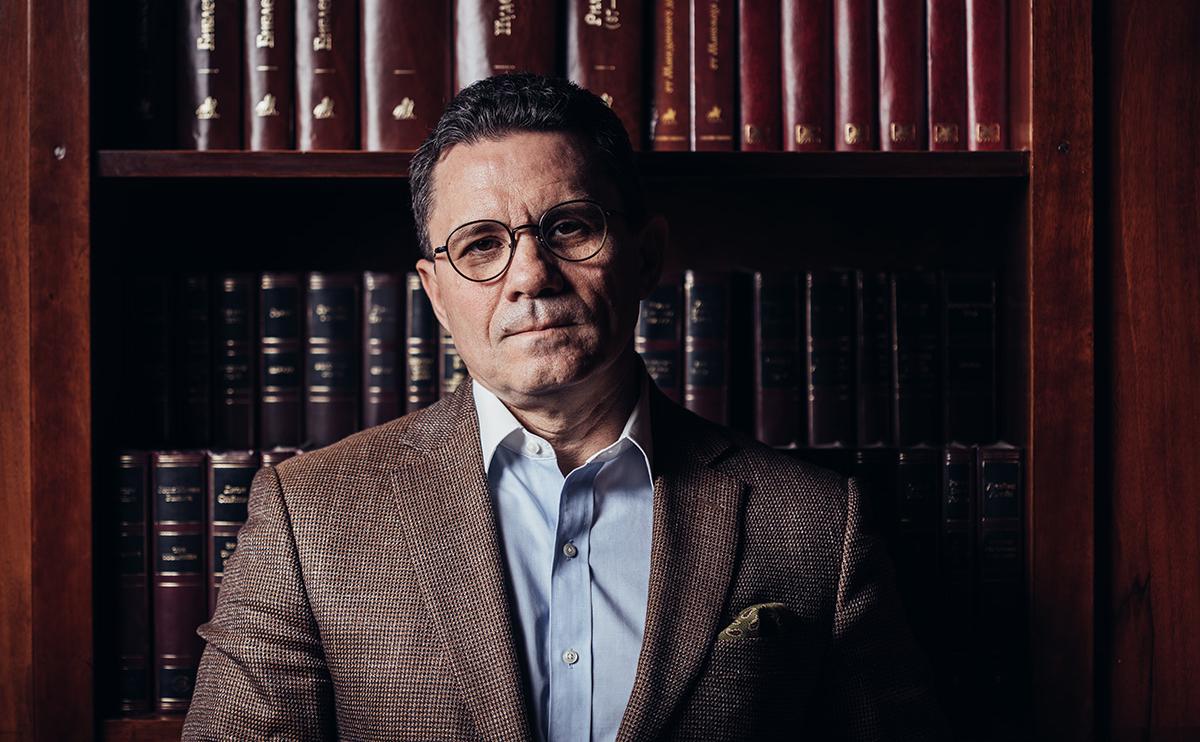

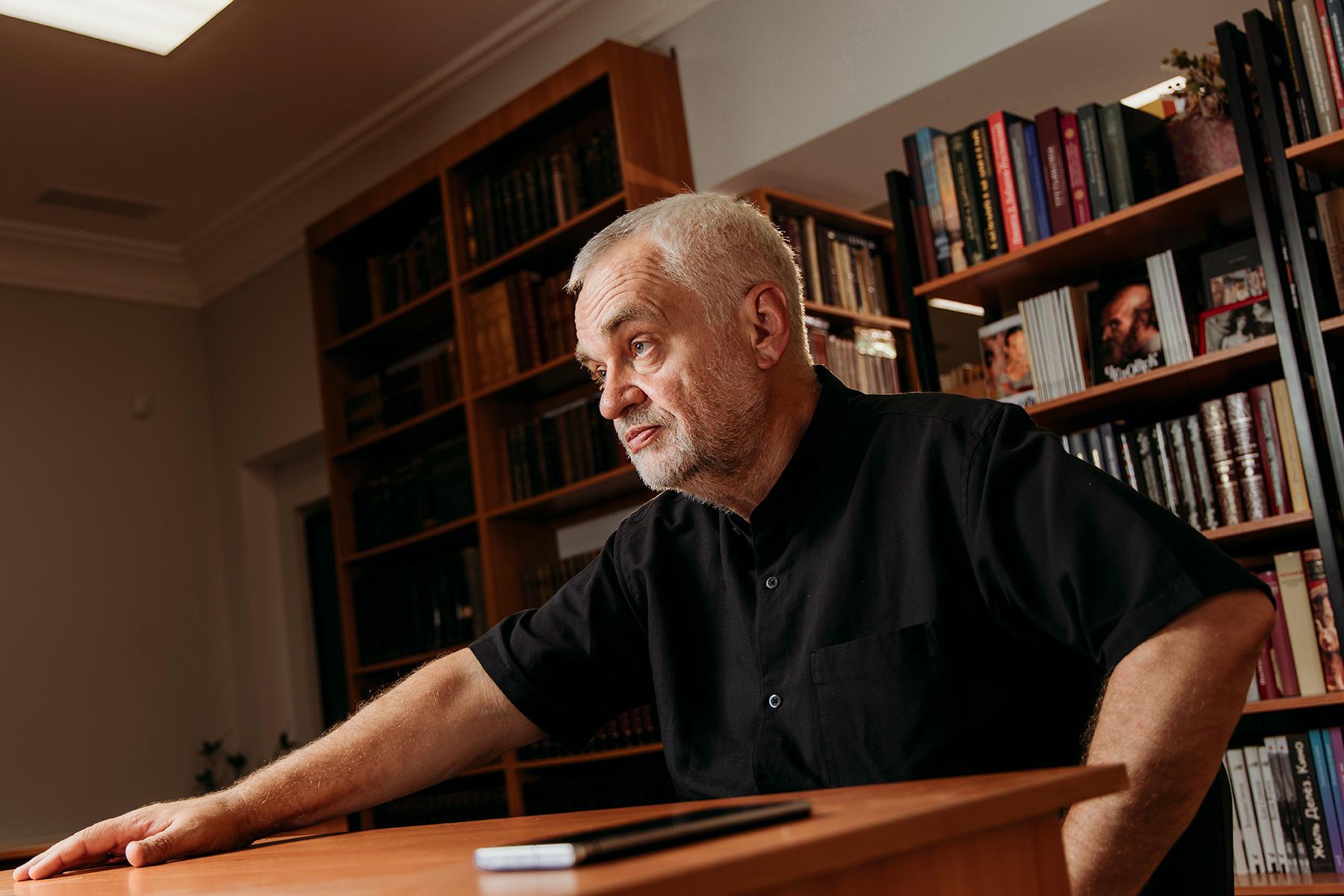

- Пять фактов об Алексее Варламове

«Доносы мне отвратительны»

— Как вы для себя определяете термин «цензура»?

— Есть замечательные слова Михаила Булгакова из его письма к Сталину: «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, — мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я — горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода». К этому мне добавить нечего.

— Вы сами сталкивались с цензурой?

— В литературе — нет. Свой первый рассказ я опубликовал в 1987 году, когда уже начались гласность и перестройка. Мой последний на сегодняшний день роман «Одсун» вышел совсем недавно. Но ни тогда, ни сейчас никакой цензуры в моем случае не было. Но я много занимался историей русской литературы ХХ века, и там цензуры было очень много.

— В апреле издательство АСТ остановило продажи книг «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер после письма прокуратуры, в котором ведомство ссылалось на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в кратком содержании этих романов в интернете. Считаете ли вы правомерными решения о запрете литературы на таких основаниях? Не станет ли это угрозой для классических произведений, например «Лолиты» Владимира Набокова?

— Я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, что жить нужно по закону. Решение судов выполнять и все эти вопросы рассматривать не в политической, а в юридической плоскости. Если законы таковы, что эти книги надо снимать с продажи, значит, их надо снимать с продажи. Можно ли это публицистически назвать цензурой? Мне кажется, это будет некоторая метафора. Все-таки это не совсем цензура, это действие закона. Он суров, но это закон.

Однако есть и другая сторона всех этих случаев. Возникает вопрос, с чего вдруг прокуратура обратила внимание на ту или иную книгу и не было ли это следствием доноса? Доносы мне отвратительны. В практике доносительства, уходящей корнями в сталинское время и даже глубже, ничего хорошего нет, и не надо, что называется, будить зверя. Возьмем хрестоматийный рассказ Василия Шукшина «Забуксовал». По сюжету сын совхозного механика учит наизусть отрывок из «Мертвых душ» про птицу-тройку. И отец вдруг начинает понимать, что в этой тройке сидит шулер и прохиндей Чичиков. С этой мыслью он идет к учителю литературы и просит разъяснений, которых тот, кстати, ему не дает, и механик остается один на один со своими сомнениями, буксует, так сказать.

А теперь предположим, что наш герой — сегодняшний активный гражданин. «Буксовать» ему неохота, думать тоже, школьный учитель ему не указ, и он попросту пишет в прокуратуру кляузу о том, что в поэме Гоголя пропагандируются взяточники и мошенники, а потому надо исключить ее из школьной программы. А дальше прокуратура направляет дело в суд, а потом находятся «эксперты», «депутаты», «политики», у каждого из которых своя выгода. И все они с удовольствием на этом суде выступают, пиарятся кто во что горазд, а пишущие перья разносят эту новость по всему интернету. Вот если мы дойдем до такой степени безумия, то ничего хорошего не будет. Я сторонник здравого смысла, и здравый смысл подсказывает, что классику трогать не надо. Так ведь можно в угаре половину школьной программы запретить.

Что касается современной литературы. Как писатель, я против того, чтобы книги запрещались. Но все же проблема сложнее, чем может показаться на первый взгляд. У каждого из нас свои интересы, обиды, боли, проблемы. Вот есть гениальная поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Мне она нравится очень, но в ту пору, когда я еще преподавал в МГУ, была у меня студентка, которая заявила на экзамене, что не будет про эту гадость отвечать, потому что содержание ее лично задевает. Значит ли это, что Венечку надо запрещать? Нет. Но видеть корни того или иного явления надо. И — как следствие — не стоит никого принуждать ни к чтению, ни к запрету.

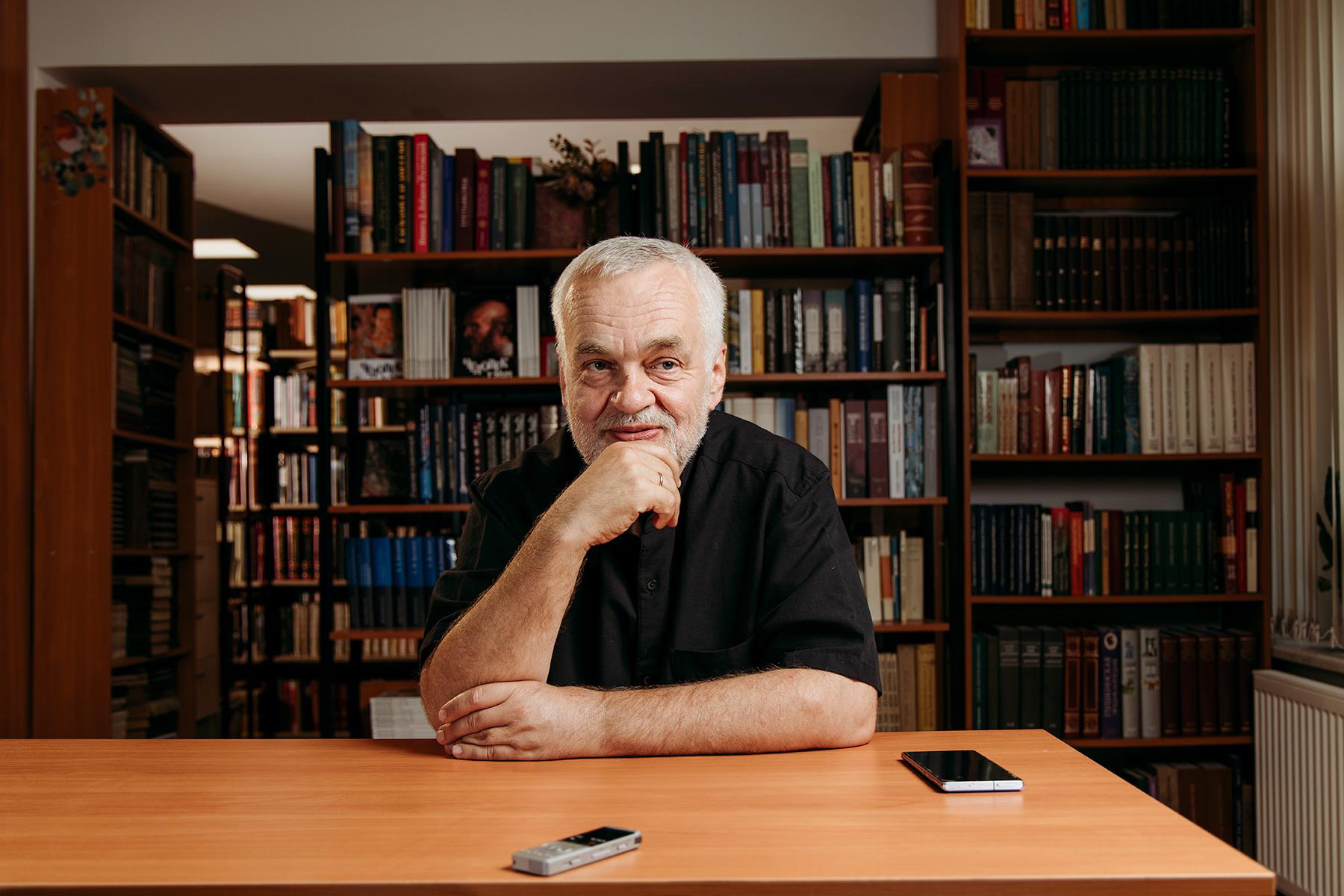

— Мы с вами беседуем в библиотеке Литинститута. Отсюда убрали Улицкую или Акунина (признаны Минюстом иноагентами)?

— Нет. Никаких распоряжений о том, что мы должны изъять из нашей библиотеки какие бы то ни было книги, пока не было. А сами мы бежать впереди паровоза не будем.

— Последние законодательные новеллы каким-то образом повлияли на учебную программу Литинститута?

— Никаких изменений мы не вносили. Обязательного, кем-то утвержденного списка современной литературы у нас нет, соответственно, и исключать нечего. Вообще Литературный институт всегда славился гибким подходом. В советские времена здесь легко можно было того же Набокова на подоконнике увидеть. Но справедливости ради, ни Акунин, ни Улицкая не были излюбленным чтением наших студентов в последние годы.

«Жить по понятиям и лозунгам точно не стоит»

— «Закон суров, но это закон», как вы сказали. Законы, которые ограничивают упоминание ЛГБТ и наркотиков в литературе, запрещают книги писателей, которых Минюст признал иноагентами, на ваш взгляд, имеют право на существование? Не ограничивают ли они свободу слова и выбора?

— Ограничивают. И как писатель, как читатель, как человек с предрассудками, я могу сколько угодно возмущаться подобными ограничениями. Но как ректор государственного вуза исхожу из того, что если закон принят, то надо его соблюдать.

— Вы автор книги о Михаиле Булгакове. Законом его произведения в 1960–1970-е годы не поощрялись, а найти его книги в библиотеках было невозможно. Вы пытались применить ту ситуацию к нынешним реалиям? Вот придут к вам студенты и скажут: мы хотим писать кандидатскую о творчестве Улицкой...

— Во-первых, против Булгакова в 1960–1970-е годы закон не говорил ни одного слова. Да, его книги издавались очень маленькими тиражами, и поэтому физически найти их в магазине или в библиотеке было невозможно, это правда. Скорее уж их можно было купить по иронии судьбы за валюту в «Березке». Но правда и то, что они не были запрещены. Из крупных булгаковских вещей не было опубликовано только «Собачье сердце». И «Мастер и Маргарита», и «Белая гвардия», и «Театральный роман» в печати вышли.

— Да, но, если у человека при обыске находили «Собачье сердце» или «Роковые яйца», пиши пропало.

— «Роковые яйца» — вряд ли, они были опубликованы в Советском Союзе еще в 1924 году и просто с тех пор не переиздавались. Да и за «Собачье сердце», думаю, ничего бы не сделали. Это все-таки не «Архипелаг ГУЛАГ». Булгаков не тот писатель, за которого в поздние советские годы сильно корили. И диссертации по Булгакову тоже писали.

Что касается Улицкой, вряд ли кто-то ко мне придет спрашивать разрешения писать диссертацию по ее творчеству. Придут к своему научному руководителю. Что ответит научный руководитель, могу только предполагать. Вполне возможно, он скажет, сейчас не то время, когда легко будет защитить такую диссертацию, хотя формального запрета, скорей всего, не существует. По-человечески мне это все не очень нравится хотя бы потому, что напоминает советские времена. В них было так много хорошего, что я не понимаю, зачем тащить оттуда плохое?

— Как вы относитесь к «полиции нравов», когда законом определенные вещи не запрещены, но «общественники» пишут письма, после которых книги снимают с продажи?

— Плохо отношусь. Чтобы у нас был хоть какой-то консенсус, необходимо на что-то опираться. Единственное, на что мы можем опираться в этой ситуации, это именно на закон. Жить по понятиям, по «сигналам общественников», по идеям, по лозунгам и призывам совершенно точно не стоит.

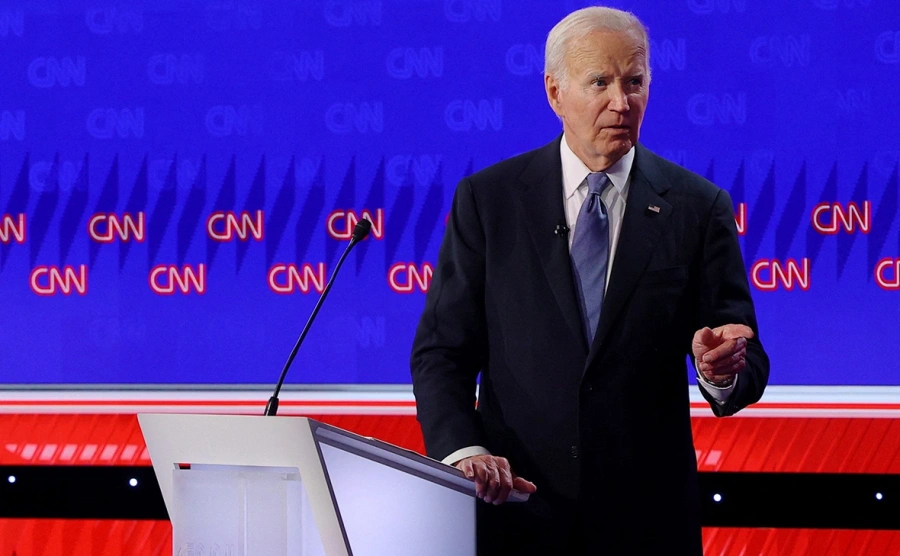

Алексей Варламов — о последней экранизации «Мастера и Маргариты»: «Если совсем в сухом остатке, фильм мне скорее понравился, чем нет. Особенно понравилось начало. Понравилось, что это не прямая экранизация, что главным героем оказывается сам Булгаков. Но с развитием сюжета вот эта высота, которую они задали, постепенно начала проваливаться. И мне, как зрителю, становилось все скучнее и скучнее. Тем не менее я все равно считаю, что это очень интересный фильм. И я очень рад за Булгакова, который прожил страшно несчастную жизнь. В отличие от Ахматовой он не хотел принадлежать вечности. Он хотел принадлежать своему времени. А время ему показало фигу. И поэтому бум вокруг Булгакова, который продолжается уже несколько десятилетий, заставляет меня за него только радоваться».

«Мы не уходили от практики госзаказа на книги»

— Видите ли вы тренд на возвращение к практике государственного заказа на литературу?

— В какой-то степени мы от этой практики и не уходили. Даже на уровне краевых администраций существует заказ книг по краеведению, по истории того или иного региона, по знаменитым людям, которые там жили. Ничего плохого я в этом не вижу, это даже хорошо. И если такая практика будет расширяться на федеральный уровень, еще лучше. Я против запретов, это понятно. Но против финансирования литературных, культурных и книжных проектов совершенно точно выступать не стану. И особенно важно в нашей многонациональной стране поддерживать и делать государственные заказы на издание и переводы литературы с национальных языков России. Якутские, башкирские, удмуртские, бурятские, осетинские и другие книги должны, как и в советское время (и вот это было как раз очень хорошо!), приходить в мир через русский язык. Потому что если мы этим не озаботимся, то подоспеют финны, турки, монголы. А сепаратизм начинается именно с культуры, и с литературы в том числе. Мы это уже проходили на Украине.

— В сфере кино обсуждается инициатива изменить практику выдачи прокатных удостоверений, чтобы допускать до экранов только отвечающие традиционным ценностям и государственным задачам фильмы. На ваш взгляд, такая форма госзаказа должна существовать?

— Когда это случится, тогда и будем обсуждать. Но мне представляется, что ограничивать хождение литературных произведений намного сложнее, чем прокат фильмов. И опять же надеюсь на торжество здравого смысла у людей, которые принимают решения.

— Нет ли рисков, что литература по примеру советского времени может вновь разделиться на официальную и самиздат?

— Может быть, это и произойдет. Но в советское время в силу чисто технических условий распространение самиздата было делом довольно сложным. Сейчас все намного проще. Да, можно ограничить продажу в книжных магазинах, распространение в библиотеках и так далее. Но в интернете-то все доступно.

— А какой метод ограничений вы считаете действенным? Запрет книг — рабочая схема? Или это, наоборот, только привлекает интерес?

— Эта схема не очень рабочая. Если у людей, которые принимают такие решения, действительно есть желание не навредить, надо искать другие формы, быть гибче, изобретательнее, умнее и не повторять то, что однажды уже с треском в нашей стране провалилось. Прямой запрет, спецхраны, цензура ничего хорошего не дадут. Да и поговорка про «запретный плод» никуда не делась, как остается вечной в России мысль, приписываемая обыкновенно Салтыкову-Щедрину, о том, что суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.

«Напор матерной лексики настолько сильный, что запретами тут вряд ли чего-то добьешься»

— Отражаются ли текущие изменения на литературоведах? Какие современные явления уже становятся плодом для изучения?

— Наш основной профиль — это творческое письмо, а не литературоведение, поэтому это не совсем наша тема. Предметом дискуссии уже многих лет для нас является, например, допустимость употребления нецензурной лексики в работах студентов. Мой аргумент таков: Пушкин без мата обходился. Аргумент студентов: сейчас так говорят. В общем, это долгий разговор. Но все же в стенах института мат не приветствуется.

— На ваш взгляд, почему так сейчас разговаривают?

— Что-то изменилось в обществе, в сознании людей. Сняты табу, какие-то ограничения. Хоть мы и можем замедлять этот процесс, напор обсценной лексики настолько сильный, что запретами тут вряд ли чего добьешься. Но лично меня это раздражает и огорчает.

— Какие еще ограничения для студенческих работ у вас существуют?

— Все, что относится к закону, вернее, к его нарушению. Пропаганда наркотиков, терроризма, суицида, национальной вражды и религиозной нетерпимости. Но идеологической цензуры нет и, надеюсь, не будет.

«Вычеркивать из литературы книги Акунина и Сорокина было бы нелепостью»

— Кто из современных писателей уже заслужил свое место в истории?

— Это немножко рискованная постановка вопроса, и на него ответит лишь сама история. Но я бы предположил, что из ныне живущих писателей старшего поколения — Анатолий Ким, который совсем недавно отметил свое 85-летие, Борис Екимов, Владимир Крупин, Михаил Кураев, Владимир Личутин, Валерий Попов. Из поэтов — Евгений Рейн, Александр Кушнер, Олег Чухонцев. Если говорить об авторах моего поколения, на ум в первую очередь приходит Евгений Водолазкин. Все его романы, включая последний на сегодняшний день «Чагин» с его очень глубоким и точным изображением нашей жизни в ее исторической вертикали, фактически стали классикой. Леонид Юзефович — не только прекрасный писатель, но и очень умный человек, тонкий, глубокий, с замечательным чувством русской истории. Алексей Иванов — очень классный автор. Захар Прилепин — можно по-разному относиться к его политической деятельности и тем или иным высказываниям на исторические темы, но его собственно литературное творчество превосходно, и последняя его книга тому подтверждение. Сергей Шаргунов — очень яркое явление современной русской литературы.

Кто еще? Роман Сенчин, конечно, Михаил Тарковский, Василий Авченко, Андрей Аствацатуров, Владислав Отрошенко, Герман Садулаев, Олег Ермаков, Татьяна Толстая, Гузель Яхина, Яна Вагнер, Наринэ Абгарян, Юрий Буйда, Борис Евсеев, Александр Сегень. У нас мощный нон-фикшн, и здесь я бы в первую очередь назвал Павла Басинского, его сочинения о Льве Толстом совершенно справедливо пользуются огромным успехом у читателей во всем мире. Из новых биографий — «Батюшков не болен» Глеба Шульпякова. Очень люблю книги Сергея Белякова и Вячеслава Бондаренко. Дмитрий Данилов — талантливый, популярный драматург и отменный прозаик. Кого-то я мог забыть, но в любом случае это мое личное мнение.

— Каким вы видите место в современной литературе Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Людмилы Улицкой и Владимира Сорокина? Можете ли представить российскую литературу без них?

— Понятно, что не только по формальному признаку современная российская литература без этих имен будет неполной. В моменте они сформировали свою репутацию, у каждого из них свой читатель. И вычеркивать из литературы их книги было бы нелепостью. Но они сделали свой выбор.

— Имеет ли автор право на такой выбор?

— По-моему, да. Это личное дело каждого, где ему жить, и никаких дурных слов ни в чей адрес я говорить не стану. Но когда человек оказывается «там» и начинает злорадствовать либо осуждать тех, кто остался в России, поучать, указывать оттуда, как мы должны себя вести, вот этого я принять не могу.

— История «они там, я здесь», насколько она повлияла на ваши личные отношения с коллегами по цеху?

— У меня ни с кем из уехавших авторов дружеских отношений не было. Так сложилась моя литературная жизнь. Но то, что сегодня многие писательские не только дружбы, а просто нормальные человеческие отношения рушатся, — факт, и лично меня он огорчает. Знаете, когда Цветаева уезжала в эмиграцию, она написала Алексею Толстому (он, наоборот, в это время собирался возвращаться в СССР): «Есть над личными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями круговая порука ремесла, круговая порука человечности». Вот мне бы очень хотелось, чтобы в нашей литературной среде победила именно эта порука.

«Гарри Поттер» — это интересная и увлекательная литература»

— Феноменом молодого поколения в свое время стал «Гарри Поттер». Как вы относитесь к этой книге?

— Спокойно отношусь. Это интересная увлекательная литература. Я читал первые две или три книги, и мне они скорее понравилось, чем нет. Хотя по старинке наш «Волшебник Изумрудного города» мне ближе.

— Периодически возникают инициативы запретить эту книгу.

— У нас много чего возникает. Но я бы не подписался под такой инициативой.

— Кого выделите из зарубежных писателей?

— Не могу сказать, что очень много читаю зарубежную литературу, но какие-то имена на ум приходят. В основном те, кто попадает в иностранный список премии «Ясная Поляна». Например, испанский автор Фернандо Арамбуру. У него есть очень мощный роман «Родина», посвященный баскскому терроризму в Испании. Мне вообще нравится литература, которая раскрывает конфликты глубже, чем публицистика, ток-шоу или журналисты. Последние, не в обиду будь представителям вашего цеха сказано, нередко страдают поверхностным и односторонним взглядом. У писателя есть возможность копнуть глубже. В этой связи хочу отметить немецкого автора Даниэля Шпека и его произведение «Piccola Сицилия», действие которого происходит в Тунисе во время Второй мировой войны. Мы мало что знаем про эту страницу в истории. У этого романа есть продолжение — «Улица Яффо», там действие происходит уже в Израиле. В центре сюжета этой дилогии — положение евреев под немецкой оккупацией и их дальнейший путь по созданию собственного государства. Сегодня мы видим только верхушку арабо-израильского конфликта. А Шпек по-писательски показывает корни.

Из французов Уэльбек и Бегбедер, у англичан люблю Исигуро и Барнса. Современная американская литература весьма интересна. Например, «Там, где поют раки» Делии Оуэнс. Или Джонатан Франзен: «Поправки», «Покорность», «Безгрешность». По-прежнему есть классные латиноамериканские романы. «Инес души моей» Исабель Альенде и «Звук падающих вещей» и «Тайная история Костагуаны» Хуана Габриля Васкеса, которого называют наследником Маркеса. Много любопытного в китайской прозе.

Мы больше знаем Китай по машинам, ресторанам и условному ширпотребу. На этом фоне хотелось бы посоветовать романы Чжан Юэжань «Кокон» и «Братья» Юй Хуа, где проведен действительно глубокий анализ китайского общества. Вот вы все цензуры боитесь. Китай нас в этом смысле давно опередил. Но тем не менее там есть литература, которая дает очень подробную и сложную картину китайского мира, и сам Юй Хуа — признанный, уважаемый автор, профессор Пекинского университета.

— В Китае существует государственная цензура. Но и местные авторы научились обходить ее иносказаниями. Прогнозируете ли вы для российской литературы подобную схему?

— Пока такой цензуры нет. Но, если она вдруг действительно в том или ином виде вернется, у русских писателей достаточно богатый генетический опыт ее преодоления. Скажу честно, цензура — не та проблема, с которой я просыпаюсь по утрам.

— А что для вас является такой проблемой?

— Если говорить про институт, наша реставрация затянулась на четыре года, что съело у меня кучу времени, нервов и сил. Сейчас мы наслаждаемся долгожданным выходом из онлайна и обучением в стенах нашей родной исторической усадьбы на Тверском бульваре. Однако проблемы все равно остаются. Поймите, ректор — это человек, которого на самом деле больше волнуют заботы сугубо материальные и финансовые.

Плюс кадры. Мне очень хочется, чтобы в Литинституте преподавали лучшие современные писатели. И если меня спросят, что хорошего я в институте сделал, я отвечу: при мне на кафедру литературного мастерства пришли Леонид Юзефович, Андрей Геласимов, Андрей Волос, Александр Снегирев, Виктор Куллэ, Михаил Попов, Евгений Попов, Владислав Артемов, Сергей Чупринин, Сергей Чередниченко — писатели и критики очень разные и по взглядам, и по манере письма. Но так всегда было в традициях Литинститута, призванного объединять, а не разделять русскую словесность во всем ее многообразии.

«Научить писать нельзя, но можно помочь научиться»

— Раз уж мы заговорили о делах повседневных: скоро начнется поступление. Как изменился портрет ваших абитуриентов? Кто к вам приходит? С какими целями?

— Литинститут действительно сильно изменился по сравнению с советскими временами, когда поступить сразу после школы было невозможно — требовался трудовой стаж. Современные абитуриенты — это вчерашние школьники и школьницы. Хотя в последние годы мы попали в перечень творческих вузов, у которых есть квота на получение бесплатного второго высшего образования. А вообще мы очень любим тех, кто к нам приходит, и с удовольствием с ними работаем. Конечно, зачастую уровень школьной подготовки таков, что многие лакуны приходится восполнять уже в стенах института. Но как-то с этим справляемся.

— С чем связаны эти лакуны? С ЕГЭ?

— Я всегда говорил о том, что у ЕГЭ больше недостатков, нежели достоинств. Особенно у ЕГЭ по гуманитарным предметам, и по литературе в том числе. Нередки случаи, когда к нам приходит абитуриент, у которого 100 баллов, а на собеседовании он двух слов связать не может. И, наоборот, бывают люди с низкими баллами ЕГЭ, но сразу видно, что это наши люди. Однако из-за общей системы поступить к нам не могут. Это грустно. Я бы предпочел вернуться к системе внутренних экзаменов, хотя бы в творческих вузах. Натаскиваясь на ЕГЭ, дети во многом себя обкрадывают и ничего за пределами школьной программы не читают.

— Можно ли научить писать?

— Научить напрямую писать нельзя, но можно помочь научиться. Начинающему писателю очень важна литературная среда. Дальше мы все одиночки. Но Литинститут — это батарейка, аккумулятор на всю писательскую жизнь.

— С какой мотивацией к вам приходят студенты?

— У каждого своя. Кто-то хочет стать звездой в литературе, кто-то просто ищет себя. Одни пишут стихи, другие — прозу. Стихи, кстати, пишут хуже и меньше. Очень популярной становится драматургия, мы даже увеличили количество семинаров по этому направлению. Литературный институт — это не единственный путь в литературу. Но это хороший путь, такой своеобразный бонус судьбы. Да, писателями становятся не все, как не все выпускники ВГИКа или ГИТИСа находят себя в театре или в кино. Но как минимум мы даем фундаментальное гуманитарное образование и учим работать со словом. Плюс у нас есть очень интересное отделение художественного перевода, где наравне с основными европейскими языками мы готовим переводчиков с языков народов России, и в этом году набираем якутскую и удмуртскую группы. А еще будем набирать группу перевода с корейского языка. Он становится год от года популярнее, и мне кажется, что для многих молодых людей это хороший шанс получить перспективную специальность.

— О чем сейчас пишут студенты? Такие явления последних лет, как пандемия и военная операция, уже становятся предметом осмысления?

— Конечно. Например, у нас только-только прошла защита диплома, в котором была представлена повесть «Проезд без масок запрещен». Это история любви во времена пандемии. Что касается специальной военной операции, она не проходит мимо нас. Двое наших студентов ушли воевать добровольцами и погибли. Один из них — Иван Лукин, работавший под псевдонимом Иван Соловей. Недавно мы выпустили в издательстве Литературного института книгу его стихов. Об этой странице истории пишут те, кого она напрямую коснулась. Так, несколько дней назад я был на онлайн-защите диплома, автор которого живет в Донецке, и понятно, что многие стихи здесь о войне. Но это не конъюнктура, это судьба, и по-другому в литературе не бывает.

«Я смотрю новости и аналитику в телеграм-каналах»

— Книги о современной ситуации, которые стоят на полках в книжных, вам интересны? Знакомы ли вы с их содержанием?

— С какими-то знаком, с какими-то нет. Я же не успеваю читать все. Но если вас интересует мое знакомство с актуальной политической повесткой, то я смотрю новости и аналитику в различных телеграм-каналах. Книги… Пройдет время, и тогда действительно будет интересно прочитать что-то по-настоящему глубокое, честное о том, что случилось, как случилось и почему. И, конечно, важнее всего будет читать написанное непосредственными участниками боевых действий — тех, чьи имена пока, скорей всего, никому не известны.

— А у вас никогда не было мысли завести свой авторский телеграм-канал?

— Для этого нужно много времени. Я лучше займусь чем-то более полезным.

«Поэзия замкнулась в себе»

— Может ли в России писатель зарабатывать книгами?

— Не очень многие писатели могут себе это позволить, но такие люди есть. В основном прозаики. Тут есть и премии, и тиражи, и экранизации, и театральные постановки, и переводы. Еще, может быть, драматурги, сценаристы, конечно. Детские писатели, кстати. А вот поэты, за редким исключением, зарабатывают намного меньше, если вообще зарабатывают изданием своих стихов. Хорошо еще, если не за свой счет издают.

— А поэзию читают?

— Я могу ошибаться, но мне кажется, что за последние десятилетия поэзия в определенном смысле замкнулась в себе. Если не вся, то очень значительная ее часть. Поэты читают стихи друг друга и друг для друга, не ища материальной выгоды. Нет, они с удовольствием будут принимать участие в фестивалях, книжных ярмарках, вечерах, будут радоваться, когда к ним придут слушатели, и кстати, опять же сейчас их аудитория растет. Но даже если никто не явится, они все равно будут писать. Как говорил Андрей Платонов, поэзия сродни потению, это физиологическое свойство организма. Прозаики же более хитроумные и расчетливые. Чтобы написать роман, нужно время, требуются долгие усилия, другое дыхание и другой расход энергии. И если вдруг выяснится, что этот «выхлоп» тебе ничего не дает, ты десять раз подумаешь, а нужен ли тебе еще один такой роман.

— Какой логикой руководствуетесь вы, когда пишете книги?

— Скорее интуицией, чем логикой, но вообще моя литературная работа состоит из двух частей: документальной и художественной. Когда я пишу биографии для серии ЖЗЛ («Жизнь замечательных людей». — РБК), то это всегда сначала договор с издательством. Мы обсуждаем героя, выясняем, насколько эта фигура будет интересна и издателю, и мне. Потом начинается работа.

Что касается художественной прозы, то здесь я сам себе хозяин и приношу в издательство уже готовую книгу. Сейчас сотрудничаю с Редакцией Елены Шубиной, где за последние годы у меня вышли три романа. По одному из них идет спектакль в РАМТе, который, как и сам роман, называется «Душа моя Павел», и по жанру это роман взросления. «Мысленный волк» обращен к русской истории столетней давности. Здесь попытка объединить вымысел и документ и дать образ Серебряного века и русской революции. А вот новый роман «Одсун» написан, что называется, на актуальную тему. И пожалуй, ни одна моя книга не вызывала столько споров и разнообразных прочтений, за чем я слежу с большим сочувствием и интересом. «Одсун» получил в этом году премию «Гипертекст», а также попал в финал «Большой книги».

«Пришвин прожил жизнь честно и не скурвился»

— Из биографий серии ЖЗЛ, которые писали вы, кто, на ваш взгляд, наиболее актуален современной реальности и почему?

— Самой совершенной мне кажется судьба Пришвина. Мы воспринимаем его как лесного отшельника, мудреца, который вдали от общественной жизни создавал свои творения, писал про природу, погоду и казался весьма аполитичным. Но его дневники показывают совсем другую картину. Это был человек, вовлеченный в общественную жизнь, оставшийся в родной стране, несмотря на то что ему многое здесь не нравилось. Он прожил жизнь честно и не скурвился, но при этом в отличие от Михаила Булгакова, например, был абсолютно счастливым человеком. Булгаков страдал от того, что после короткого, но бурного периода признания в середине 1920-х годов его в каком-то смысле вычеркнули из современности и отправили прямиком в бессмертие. Пришвин же как настоящий охотник оказался хитрее. С одной стороны, он обращался к современникам и пользовался у них успехом: людям, которые устали от революции, войн и потрясений, возвращение к нормальной жизни было очень важно, а в пришвинских книгах они все это находили. С другой стороны, он вел дневники, и в них говорил все, что думает про окружавшую его жизнь, и вот эти «крамольные» тетрадки были адресованы потомкам. Что-то вроде бутылки, в которую он их сложил, запечатал, бросил в океан, и она десятилетия спустя нашла адресата.

— Уделите время Платонову.

— Платонова я люблю больше всех. Если меня спросить, кто в русской литературе самая крупная фигура — это, конечно, Андрей Платонов. Это писатель в высшей степени патриотический, и не в спекулятивном, а в самом глубоком, истинном смысле этого слова. Он, правда, очень любил свою страну. Понятно, что все любили, но он — как-то особенно, и любил куда больше, чем самого себя. Прочитайте его рассказ «Любовь к Родине, или Путешествие воробья». Но, мне кажется, его как не ценили при жизни, так и сегодня по-прежнему не ценят, не понимают, проходят мимо. Даже памятник в Москве на Тверском бульваре не хотят ставить. Это ужасно обидно. Понимаете, когда советская власть гнобила Булгакова, в этом была определенная логика: ты не любишь нас, мы не любим тебя. Платонов же, наоборот, все советское любил. Слишком сильно любил. И причина его конфликта с властью заключалась именно в том, что для него это было родное, свое. Он ненавидел бюрократические схемы, мертвечину, которая расползалась повсюду. Когда он видел все это, то кипел душой. И вот это его кипение, его личный мятеж, его бунт, его русский максимализм, горькая сатира, замешанная на требовательной любви, они-то и вызывали недовольство косной системы. А между тем его произведения, будь то «Чевенгур», «Котлован», «Джан», «14 красных избушек» или роман «Счастливая Москва», его замечательные рассказы, записные книжки, письма — самая точная оценка того, что происходило в России в XX веке, и ведь большая часть при его жизни напечатана не была. Это как раз к вопросу о цензуре и ее вреде и пользе.

— Вы сказали про Пришвина «не скурвился». А что в вашем понимании сейчас «не скурвиться»? И что было «скурвиться» в советское время?

— Я рассуждаю так: у людей могут быть разные идеалы, разные цели, разные представления о жизни. Можно называть себя патриотом, а можно либералом, можно западником, а можно славянофилом, можно пытаться эти начала в себе соединить. Вопрос не в этом, вопрос — в средствах. Нельзя добиваться даже самой благой цели дурными средствами. Нельзя из самых лучших побуждений писать доносов ни тайных, ни явных. Нельзя лгать. Нельзя клеветать. Нельзя никого публично оскорблять, кликушествовать и заниматься подлогами. Все это в моем понимании — «скурвиться». И относится оно ко всем временам.

«Мы не должны вставать в позу судьи и ставить оценки за поведение»

— Если человек — великий писатель, но про него известно, что он писал доносы, как это повлияет на ваше отношение к нему?

— Когда мы говорим о прошлом, мы точно не должны вставать в позу судьи и ставить писателям оценки за поведение. Это Ахматова могла сказать про Пастернака после его разговора со Сталиным, что «Боря вел себя на твердую четверку». Ей можно. Справедливости ради, и у Платонова были статьи против врагов народа. Здесь более правильно все это изучать, а не впадать в публицистический задор. Было так. Мы в то время не жили и всех обстоятельств не знаем. Но вот оценивать современников мы вправе, равно как и быть готовыми к тому, что они будут оценивать нас. А справедлива или нет эта оценка, рассудит время.

— Сколько должно времени пройти перед тем, как писать ЖЗЛ после смерти человека?

— У каждого автора своя манера. У меня с моими героями после их смерти проходило лет 70–80 в среднем. Была сложность с Василием Шукшиным. Живы дети, вдова, люди, которые хорошо его знали (или думали, что знают). Когда я писал эту биографию, я открыл для себя совершенно другого человека. Не только очень одаренного и честного, но по-своему расчетливого, нацеленно идущего на успех. И следить за его стратегией и тактикой оказалось невероятно интересно.

— Какие отклики были от семьи?

— Не знаю, я ни с кем из родственников не общался. Но как-то видел в Сети небольшой сюжет: Мария Васильевна Шукшина дарит мою книгу библиотеке МПГУ со своей дарственной надписью. Очень трогательно.

— Нобелевская премия остается главной в литературной среде?

— Ей нет альтернативы и вряд ли будет. Поэтому читательское и писательское сообщество будет следить за тем, кто Нобелевскую премию получает. И всегда будут недовольные. Но это касается любой литературной премии.

«Для меня Солженицын — высочайшая проба художественного текста»

— Вы вспоминали «Архипелаг ГУЛАГ». Как изменилась роль Солженицына? Одно время он был одним из главных писателей страны. Сейчас, с одной стороны, у него музей в центре Москвы, а с другой — его хотят убирать из школьной программы.

— Для меня Солженицын — это высочайшая проба художественного текста. Первой его книгой, которую я прочел, был «Бодался теленок с дубом» — еще в таком тамиздатовском, подпольном варианте. Потом были «Матренин двор» и «Один день». «Архипелаг ГУЛАГ», конечно. Это великая книга. «Красное колесо». Я знаю, есть люди, которые Солженицына не любят, но тут много недоразумения. Вокруг него невероятное количество лжи, клеветы и какого-то личного ожесточения и безрассудного ослепления. А я уверен, что это был человек, бесконечно любивший Россию, и все нападки на него, они страшно несправедливы. Ну а кроме того, настоящие русские писатели, такие как Василий Белов, Валентин Распутин, Василий Шукшин, Виктор Астафьев, Леонид Бородин, Евгений Носов, Валентин Курбатов, Олег Павлов, отзывались о Солженицыне исключительно высоко. И потому тем, кто на Солженицына нападает, не худо бы сделать выбор: вы с ними или вы с Бжезинским, с Ричардом Пайпсом и с прочими советологами, которые Солженицына терпеть не могли как раз за его русскость, его верность родной стране?

— Всем тем, кто сейчас занимается вымарыванием имен из школьной программы, из библиотек, что бы вы сказали, оставшись один на один?

— Есть история, в которой мы живем. А есть история литературы. Они не всегда совпадают. Писательские судьбы при жизни могут складываться по-разному. Писатели могут враждовать. Писатели могут делать какие-то вещи, которые нам кажутся предосудительными. Они могут поддерживать власть или не поддерживать ее, жить в родной стране или в эмиграции. Но в конце концов мы ценим и любим их не за это, а за книги, которые они написали. Вот мы с вами беседуем в библиотеке. Шолохов и Солженицын при жизни были антиподами. Но сегодня они стоят на соседних полках. Брать на себя ответственность кого-то вычеркивать из литературы исходя из политической конъюнктуры — безумие. Все подлинные фамилии вернутся. А вы в истории останетесь тем, кто пытался их зачеркнуть. Не более чем примечанием к чьей-то большой судьбе. Если относиться к жизни с этой точки зрения, десять раз отмеришь, прежде чем будешь резать.

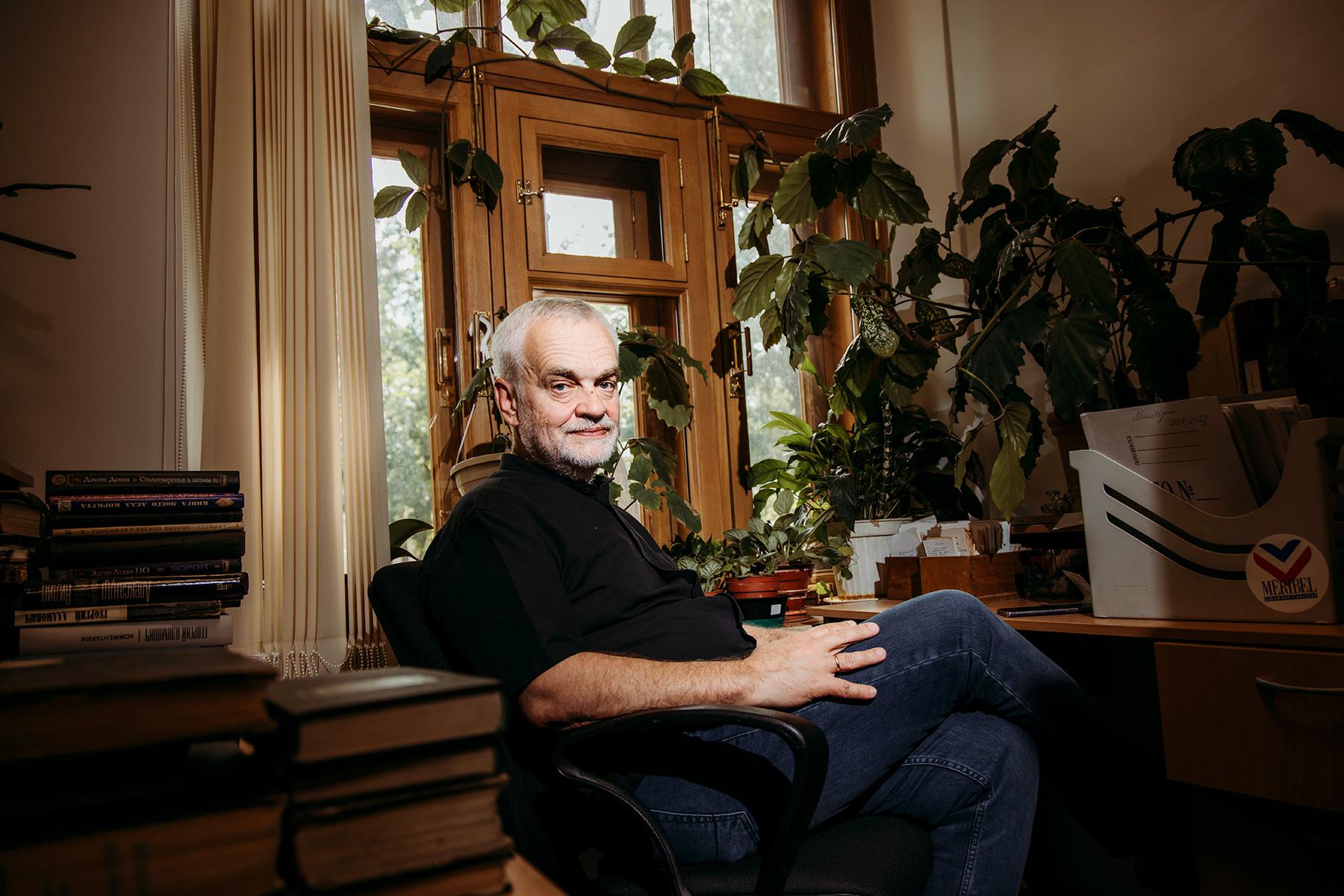

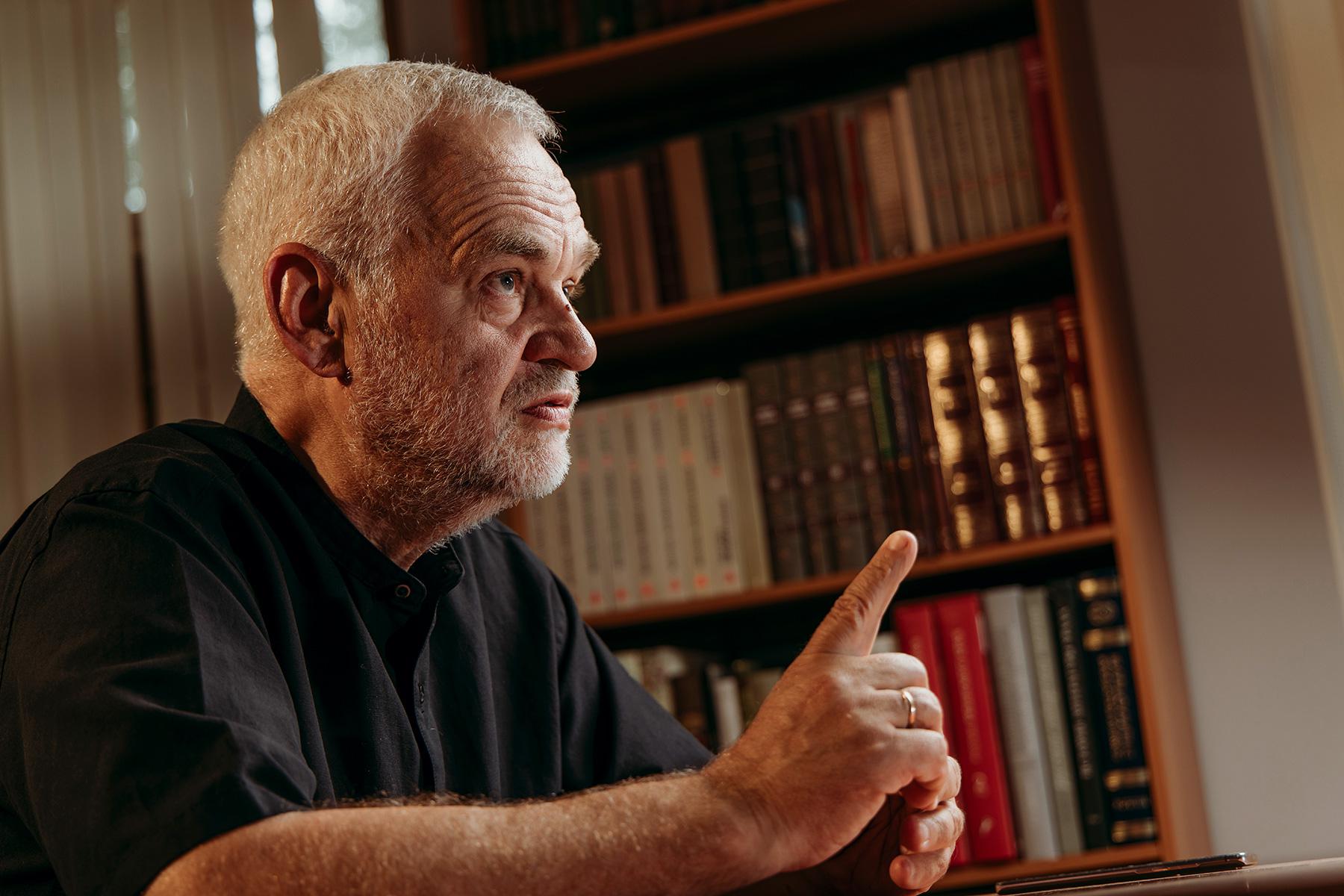

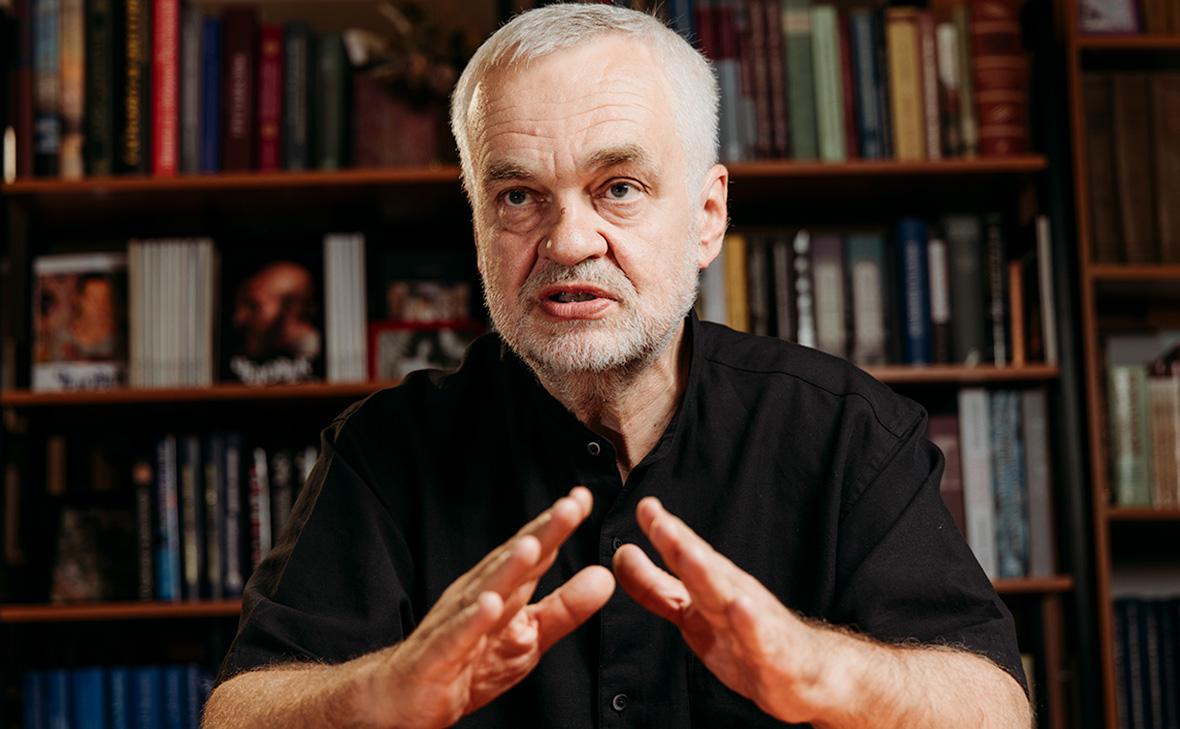

Пять фактов об Алексее Варламове

- Родился в Москве в 1963 году.

- В 1985 году окончил филологический факультет МГУ. Защитил кандидатскую диссертацию «Апокалиптические мотивы в русской прозе конца XX века» и докторскую «Жизнь как творчество в дневнике и художественной прозе М.М. Пришвина».

- Дважды получал вторую премию «Большой книги». В 2006 году получил Литературную премию Александра Солженицына. Также обладатель Патриаршей литературной премии, благодарности президента России, «Студенческого Букера» и ряда других наград.

- В 2011 году вошел в Совет при президенте по культуре и искусству.

- С 2016 года — ректор Литературного института имени А.М. Горького.