Папа римский: роль в католической церкви, история и символы власти

Содержание:

- Кто такой папа Римский и в чем суть его власти

- Откуда произошел термин папа и как еще называют глав римской церкви

- Как формировалось папство

- Сколько пап было в истории католической церкви

- Роль папы римского в католической церкви

- Символы и атрибуты власти папы Римского

- Папа Римский как глава государства Ватикан

Кто такой папа римский и в чем суть его власти

Папа римский — это глава Римско-католической церкви, епископ города Рим и верховный правитель государства-города Ватикан. Считается одним из самых авторитетных религиозных деятелей в мире. В католицизме папы считаются преемниками апостола Петра как первого римского епископа. Они обладают всей полнотой богословской, судебной и административной власти в римско-католической церкви, их решения не могут быть оспорены, они не могут быть смещены, но могут добровольно отречься от служения. Папы назначают епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов, а также кардиналов, могут создавать новые диоцезы (епархии).

Папы выбираются на пожизненный срок на конклавах — закрытых коллегиях кардиналов. Теоретически папой может стать неженатый мужчина-католик, но на практике с конца XIV века им становились только кардиналы — высшие после папы должностные лица в католической иерархии.

Откуда произошел термин папа и как еще называют глав римской церкви

Термин «папа» (лат. papa) восходит к греческому языку, где он означал «отец» (πάππας) — так в первые века христианства на Западе было принято обращаться к епископам и настоятелям монашеских общин. Начиная с IV столетия термин стал постепенно закрепляться за высшими церковными иерархами — патриархами, в том числе за римскими первосвященниками, но окончательно эту практику закрепил Григорий VII в 1073 году. Тогда же, в XI веке, появилось понятие папства (лат. papatus).

В восточных церквях такой титул продолжает носить только лидер коптской церкви — патриарх Александрийский (папа и патриарх Александрийский и всей Африки), однако слово также употребляется в обращении к священнослужителям и другим духовным иерархам восточных церквей.

Помимо титула «папа», главы римско-католической церкви традиционно носят еще несколько титулов. Среди них — верховный понтифик (лат. Summus Pontifex, или Pontifex Maximus, буквально — «верховный жрец»), раб рабов Божьих (лат. Servus servorum Dei), наместник, или викарий Христа (лат. vicarius Christi). Титул Pontifex Maximus, который ранее носили римские императоры в качестве первосвященников, впервые принял Лев I (440–461). Титул «викария Христа» впервые задокументирован в V веке, но был официально закреплен за папами только с конца XII века и заменил «наместника Петра» (лат. vicarius Petri), которым ранее пользовались римские епископы. Титул «раб рабов Божьих» ввел в обиход еще в VII веке папа Григорий I, однако широко используется только с понтификата Павла VI.

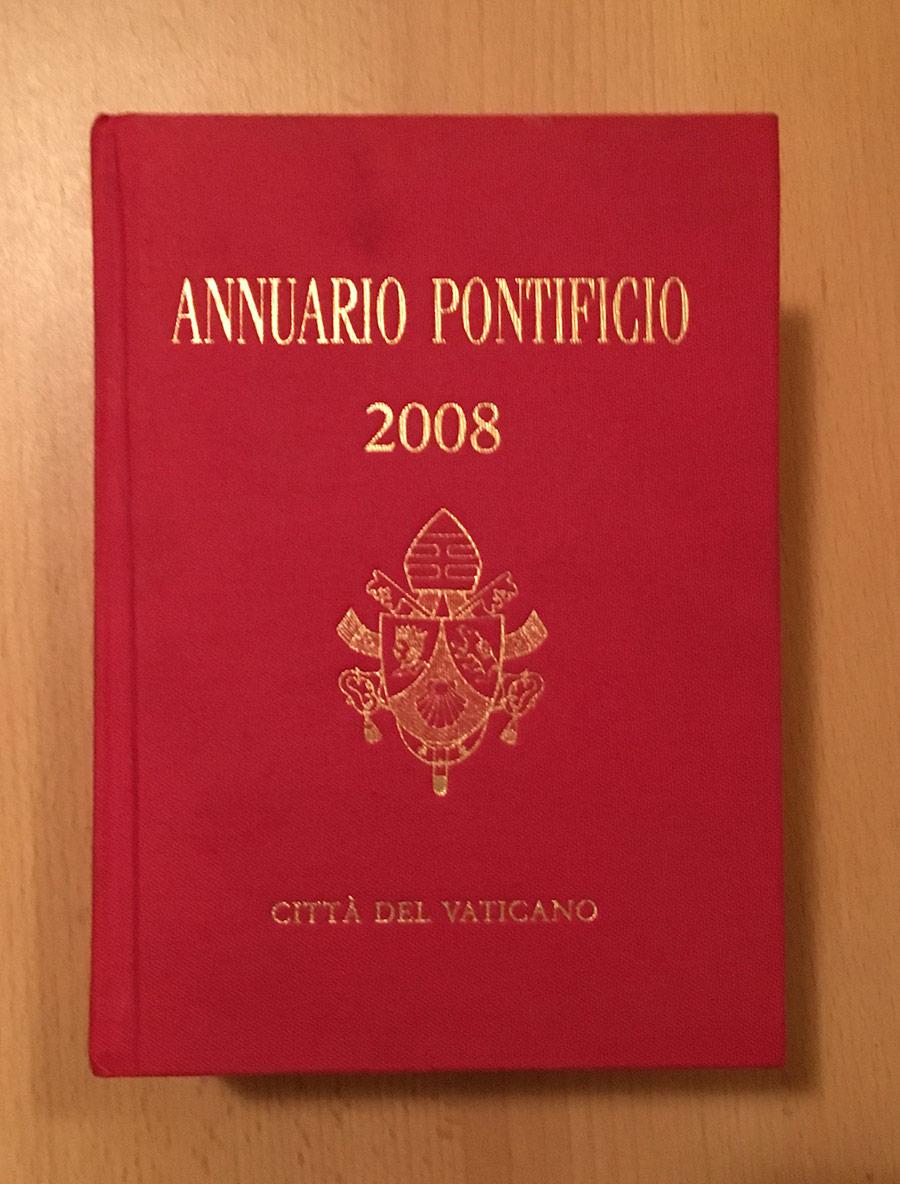

Все титулы папы представлены в так называемом Папском ежегоднике (ит. Annuario Pontificio). По состоянию на 2025 год папы носят почетные титулы в следующей последовательности: «викарий Иисуса Христа, преемник князя апостолов, Верховный понтифик вселенской Церкви, патриарх Запада, примас Италии, архиепископ и митрополит Римской области, суверен государства Ватикан, раб рабов Божиих». Только один из этих титулов («суверен государства Ватикан») — светский. В 2006 году по инициативе Бенедикта XVI из официальной титулатуры был удален титул «патриарх Запада» (лат. Patriarcha Occidentis), однако он вернулся туда в 2024 году.

Как формировалось папство

В католической традиции на основе нескольких фрагментов евангельских текстов (Матф. 16:17–19, Иоанн 21:15–17) первым епископом Рима принято считать апостола Петра (умер в 64 или 67 году нашей эры). По церковному преданию, он получил духовную власть над общиной верующих от самого Христа, который поставил его «князем» (лат. princeps) всех апостолов. Таким образом Петр стал главой коллегиальной власти апостолов, а остальные папы считаются его прямыми преемниками. Поэтому папская кафедра в Риме стала называться «апостольским престолом», а папские владения — наследием (или патримонием) святого Петра. Эта теория апостольского наследования распространилась в конце II века, получила дальнейшее развитие в IV–V веках и впоследствии стала важным источником легитимации папской власти в христианской церкви. В 1939 году в Риме в ходе инициированных папой Пием XII раскопок в подземельях Ватиканского собора были якобы обнаружены останки Петра, а в 1965 году папа Павел VI признал их подлинность.

Еще одним важным источником легитимности пап являлась исключительная политическая, культурная и административная роль Рима как столицы Римской империи, где находились могилы апостолов Петра и Павла. После переноса столицы в Константинополь, разделения империи, а затем и падения ее западной части во второй половине V века папы фактически взяли на себя судебные и административные функции в Риме и его округе, занимались благоустройством, городской инфраструктурой, снабжением города хлебом и — в случае необходимости — организовывали его оборону. К VII веку папы стали крупнейшими землевладельцами Италии. В силу этих обстоятельств уже в раннее Средневековье сформировалось мнение не только о вероучительном авторитете, но и о юрисдикции пап над другими церковными лидерами. Их церковная власть поначалу распространялась на некоторые диоцезы в пригороде Рима, Центральной Италии, Корсики и Сардинии, а впоследствии начиная с середины V века — на все провинции Западной Римской империи.

Основные институты папства ведут историю с IV века и в основном сформировались в VII–XII веках — это была разветвленная организация из центральных и региональных подразделений, канцелярии, архива, казначейства, хозяйственных служб, земельного фонда (патримоний святого Петра), ряда придворных, гражданских и судебных учреждений. К XII веку на их основе сложилась Римская Курия — центральный аппарат, который приобрел более-менее современный облик только в XVI столетии.

Первоначально пап избирали жители и духовенство Рима, а также епископы пригородных городов Лация. Это порождало множество конфликтов, в ходе которых соперничающие группировки римской аристократии с участием королей и императоров добивались утверждения своих ставленников, появлялись антипапы — контркандидаты, избранные с нарушением процедур. Постепенно круг лиц был ограничен высшим духовенством, а роль «народа» свелась к одобрению (аккламации) уже избранного епископа. В 1059 году была утверждена новая процедура избрания — теперь римских понтификов избирали только кардиналы. С 1179 года для избрания стало достаточно две трети голосов. Это до известной степени стабилизировало, но не прекратило конфликты вокруг папской власти — в частности, с 1378 года действовало два, а с 1409 года — три папы, и этот раскол был преодолен только в 1417 году.

Вопрос о полномочиях и границах папской власти был одним из самых острых в течение Средневековья и раннего Нового времени и провоцировал конфликты с императорами Священной Римской империи, французскими королями, итальянскими князьями и городами. При папе Геласии I (492–496) началась разработка так называемой теории двух мечей — доктрины, обосновывающей идею верховенства духовной власти пап над светскими властями. В VIII–IX веках был сфабрикован подложный документ — так называемый Константинов дар, согласно которому император Константин Великий якобы подарил папе Сильвестру I всю полноту светской и духовной власти на территории Западной римской империи.

В 50-х годах XI века папы инициировали серию реформ, направленных на обретение независимости от светских властей. В ходе так называемой борьбы за инвеституру, то есть за право назначать епископов, с императорами Священной Римской империи в XI–XII веках папы добились укрепления своей власти над епископатом, в 1075 году был издан так называемый Диктат папы — сборник из 27 коротких изречений, приписываемых понтифику Григорию XI с обоснованием исключительности римской церкви и роли в ней папы.

Папская власть переживала период расцвета в XII–XIII веках, особенно в годы Иннокентия III (1198–1216). В этот период папы стали вдохновителями и организаторами крестовых походов, добились вассалитета от ряда европейских монархов. Однако затем авторитет папства серьезно пошатнулся из-за зависимости от французских королей (1309–1377), раскола 1378–1417 годов, а также обмирщения папства в XV–XVI веках, апогеем которого стало избрание на папский престол путем подкупа кардиналов дворянина Родриго Борджиа под именем Александра VI (1492–1503), который во многом правил как светский государь. Это стало одной из причин Реформации, в результате которой папы утратили контроль над духовной жизнью ряда государств Европы — части Германии, Англии, ряда кантонов Швейцарии, Скандинавии. В XIV–XV веках в церковных кругах папскому абсолютизму также пытались оппонировать сторонники консилиаризма (или соборности), которые выступали за ограничение папской власти церковными соборами, а также автономистские притязания национальных церквей.

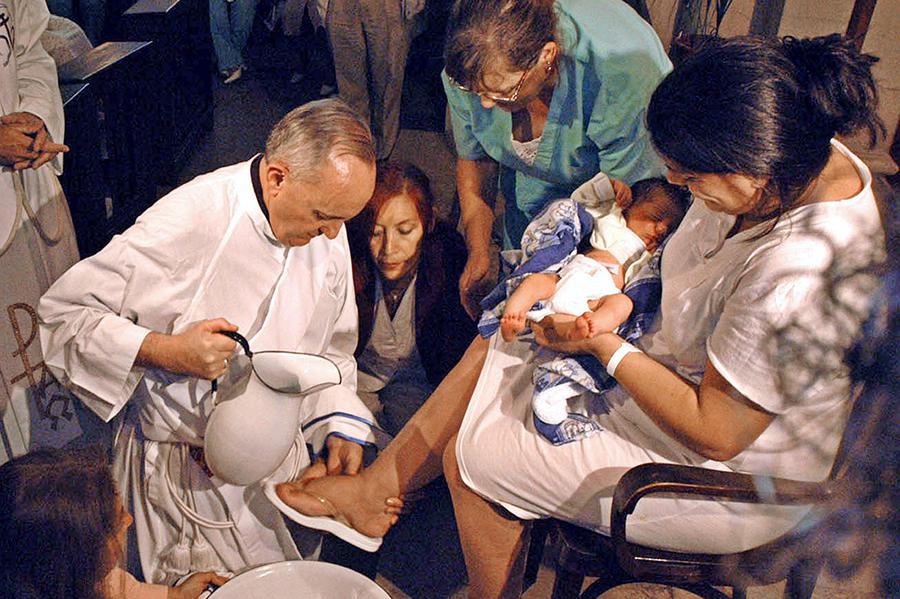

В результате папы постепенно отказывались от притязаний на универсальное господство, а Рим утратил статус центра европейской политики и дипломатии. В течение XVIII, XIX и первой половины XX века папы в основном выступали с консервативных позиций, в частности, осудив либерализм, «модернизм» и социализм. Однако со второй половины XX века начался процесс реформирования этого института в сторону большей открытости к диалогу и адаптации к новым политическим, социокультурным и внутрицерковным реалиям, он продолжается и поныне.

Теория папства была окончательно оформлена на Первом Ватиканском соборе в 1870 году. Тогда специальной догматической конституцией был утвержден догмат о примате (лат. primatus), то есть первенстве юрисдикции папы как наследника Петра — первого среди апостолов. В том же документе был сформулирован догмат о непогрешимости папы — то есть безошибочности (лат. infallibilitas) официальных суждений папы по вопросам веры и морали. Эти положения стали одними из самых противоречивых и спорных для христианской общины, в том числе и для самих католиков. Второй Ватиканский собор (1962–1965) в числе прочего повысил роль епископской коллегиальности, но только под началом и при согласии пап.

Сколько пап было в истории католической церкви

Всего с I века нашей эры и по сей день на Святом престоле сменилось более 260 пап и антипап. Папский ежегодник (Annuario Pontificio) ведет официальный реестр понтификов, в котором на сегодняшний день фигурирует 266 иерархов. Однако точная хронология и порядок замещения престола дискуссионна из-за исторических лакун, путаниц с именами и нумерацией и разночтений в оценках правомочности замещения престола отдельными церковными деятелями. Самой ранней точно установленной датой считается 28 сентября 235 года — это день отречения епископа Понтиана от римского престола. Невозможность установить точную последовательность правления всех пап констатирует и сам ежегодник.

Первое время первым папой считался святой Лин, на которого, по преданию, указал апостол Петр. Однако начиная с III века списки римских епископов стало принято вести с самого апостола Петра. Согласно церковному преданию, он правил 25 лет (до 67 года). Как правило, понтифики следующих веков правили значительно меньше, обычно — 3-4 года. Поэтому за три года до тысячелетия мученичества апостола Петра в 1067 году богослов Петр Дамиани написал трактат с обоснованием недолговечности жизни римских понтификов, которые, по его мнению, не могут преодолеть «годы Петра» в силу самого предназначения папства — «внушить роду людскому страх смертный». Тем не менее достаточно длительными были понтификаты Сильвестра I (314–337), Адриана I (772–795), Пасхалия (1099–1118), Александра III (1159–1181), Бенедикта XIII (1394–1423), Льва XIII (1878–1903) и Иоанна Павла II (1978–2005). К возрасту основателя римской церкви близко приблизились два понтифика — Пий VI (1775–1799) и Пий VII (1800–1823). А первым «возраст Петра» преодолел Пий IX — он правил 32 года (с 1846 по 1878). Этот порог преодолел и его преемник папа Лев XIII (1878–1903), возглавлявший Святой престол чуть больше 25 лет.

Самым кратким оказалось правление папы Урбана VII, который правил всего 13 дней (с 15 по 27 сентября 1590-го). Еще один папа — Стефан II (752) — умер спустя три дня после избрания и не дожил даже до коронации.

С конца XIV века папами становились только кардиналы — высшие после папы должностные лица в католической иерархии. В VII веке, когда Восточная римская империя (Византия) ненадолго вернула контроль над Италией, большинство пап были греками или сирийцами, в середине XI века был период немецкого папства. После смерти уроженца Утрехта Адриана VI (в 1523 году) и до 1978-го все папы были итальянцами — выходцев из этой страны было на Святом престоле больше всего (порядка 200), при этом более 80 из них происходили из Рима. Эта эпоха закончилась только через 445 лет, в 1978 году, с избранием поляка Кароля Юзефа Войтылы (Иоанн Павел II). Его преемником стал немец Йозеф Алоизий Ратцингер (Бенедикт XVI). После его отречения в 2013-м и до 2025 года Святой престол занимал аргентинец Хорхе Марио Бергольо (Франциск) — первый латиноамериканец и член ордена иезуитов во главе римской церкви.

Также среди пап были семь французов, двое испанцев, по одному уроженцу Британии (Адриан IV), Африки (Виктор I), Нидерландов (Адриан VI), Португалии (Иоанн XXI).

Все папы были мужчинами, хотя в XIII веке распространилась легенда о папессе Иоанне, правившей якобы в 855–858 годы. Большинство пап вплоть до Нового времени были представителями аристократии, а почти все незнатные понтифики — выходцами из монашества.

Почти все папы начиная с Петра и до Феликса IV (умер в 530 году) признаны святыми, все папы до Мильтиада (умер в 314-м) признаны мучениками. В общей сложности святыми были признаны 83 папы и антипапы. С 530 года число произведенных в святые резко сократилось: так, из всех понтификов XIII века святым признан лишь Целестин V, а среди пап XVIII–XIX веков канонизированы только Пий V и Пий X.

В истории известны несколько эпизодов отречения пап. Последним в 2013 году добровольно отрекся Бенедикт XVI — до него это сделали Целестин V в 1294 году и Григорий XII в 1415-м. При этом Бенедикт XVI сохранил имя, облачение и первым среди отрекшихся понтификов получил особый титул «папы на покое».

Начиная с VI века папы стали принимать новое имя при избрании. Первым это сделал Иоанн II (533–535), который до этого носил слишком «языческое» имя Меркурий. Последним папой, оставившим себе прежнее имя, был Маркелл II (в миру его звали Марчелло Червини). Ни один папа не брал себе имени Петра.

Роль папы римского в католической церкви

Папа является высшим авторитетом и иерархом в католической церкви. Его решения в области вероучения и церковной дисциплины обязательны и могут быть отменены только самим папой или его преемником на этом посту. Он выпускает доктринальные документы c определениями церковных и вероучительных норм и догматов, наиболее важные среди которых — это апостольские конституции, которые в основном издаются в форме булл (лат. bulla, по названию специальных свинцовых печатей). Они получают названия по первым словам текста. Папы также издают бреве — короткие постановления частного характера (от лат. brevis — короткий), декреты, motu proprio (с лат. «по собственной инициативе») — постановления по разным церковно-организационным вопросам, а также энциклики — окружные послания. Традиционны также публичные выступления в Ватикане с балкона базилики Святого Петра (лат. Urbi et Orbi — «граду и миру»), а также аллокуции — обращения к коллегии кардиналов.

Папа управляет церковью при помощи Курии (от рим. curia) — это совокупность учреждений и служб, которые занимаются разными вопросами вероучения, административного порядка и др. и выполняют роль правительства. Папу и совокупность подчиненных ему центральных учреждений принято называть Святым престолом (лат. Sancta Sedes, также Апостольский престол, лат. Apostolica Sedes). При папе также действуют два совещательных органа: синод епископов и коллегия кардиналов. В исключительных случаях только папа может созывать и распускать соборы.

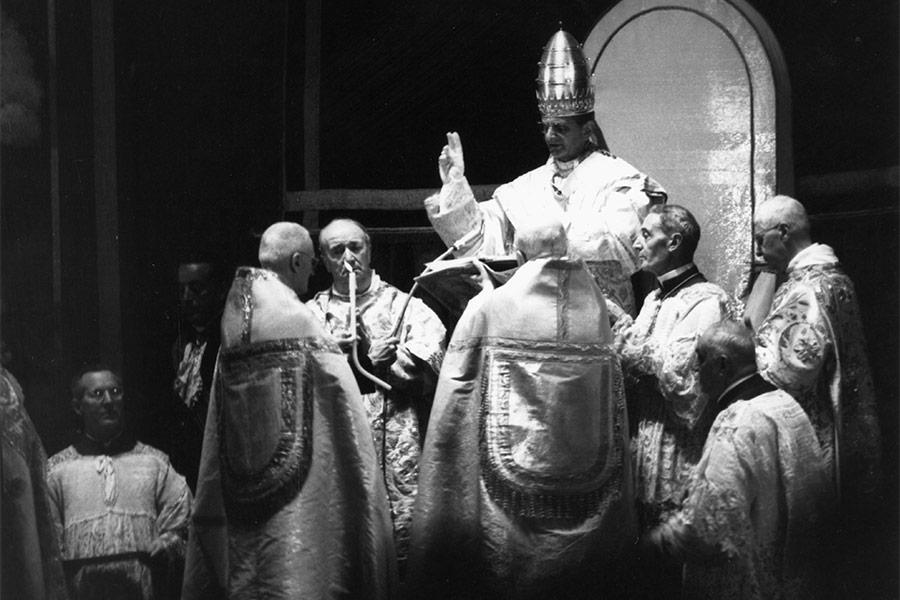

Символы и атрибуты власти папы римского

Символы папской власти на протяжении истории непрерывно менялись, однако наиболее узнаваемыми атрибутами стали белая сутана, паллий и тиара, а также перстень рыбака.

Кольцо рыбака (лат. anulus piscatorius) — это особый перстень, который с XIII века носят папы. На нем изображен апостол Петр, закидывающий сеть, поскольку, по евангельскому преданию, апостол Петр был рыбаком. Они использовались для скрепления некоторых папских документов.

Начиная с XIII века в церемониальном и богослужебном обиходе пап использовалось двойное красно-белое облачение, включавшее красный плащ и белую сутану (символ белой туники Христа).

С давних времен отличительным элементом стал паллий — белая шерстяная лента, которая одевалась на шею.

Другим знаковым предметом гардероба понтификов с конца X века является тиара — особый головной убор, использовавшийся наряду с епископской митрой по особым случаям.

Со второй половины XX века дресс-код понтификов демократизируется: Павел VI отказался от тиары. А папа Франциск первым с начала XIII века перестал облачаться в красное.

Начиная с эпохи Иннокентия III (1198–1216), который регулярно уезжал из Рима на лето за город из-за жары и малярии, в Италии было создано несколько папских резиденций. От большинства из них со временем отказались. В настоящее время основной зимней резиденцией считается Латеранский дворец, а летней — Кастель-Гандольфо (построен в 1596 году). При этом Франциск сохранил Латеранский дворец только для деловых и представительных целей, в то время как для постоянного проживания он выбрал гостевой дом святой Марты, примыкающий к базилике св. Петра.

Папа римский как глава государства Ватикан

Папа римский считается верховным правителем (сувереном) государства-города Ватикан (ит. Stato della Città del Vaticano), в котором он обладает всей полнотой законодательной, судебной и административной власти. Его полномочия регулируются Конституцией и кодексом канонического права.

По сути Ватикан представляет собой комплекс зданий вокруг базилики святого Петра в Риме, его площадь — всего 44 га. Современный статус Ватикана был определен в 1929 году Латеранскими соглашениями между Италией и папой Пием XI. Из-за небольших размеров ряд учреждений расположен за пределами Ватикана, но все они обладают правом экстерриториальности. В силу того, что папы одновременно являются видимыми главами церкви и суверенами Ватикана, в международном праве римские понтифики считаются «суверенными персонами исключительного свойства» (лат. persona sui generis).

Ватикан является правопреемником Папской области — государственного образования, существовавшего в 756–1870 годы в Центральной Италии. Эти земли были отвоеваны франками у лангобардов и переданы папам в дар франкским правителем Пипином Коротким. К XV веку Папская область стала централизованным государством, однако с XVIII века оно постепенно приходило в упадок. Впервые оно было ликвидировано в ходе Наполеоновских войн (в 1798–1800 и 1809–1814), затем в период революции в Риме (1848–1849), а окончательно — с объединением Италии в 1870 году. Папы сохранили за собой только Ватикан, чей независимый статус был урегулирован только в 1929 году.

Функции правительства в Ватикане выполняет Римская курия (Curia Romana), которая представляет собой совокупность центральных учреждений и служб. Роль министерств играют особые учреждения, именцуемые дикастериями (от греч. δικαστήριον, суд). Они были образованы папой Франциском в 2022 году. До них аналогичную роль в Курии играли конгрегации и папские советы. В настоящее время действует 16 дикастерий, которые отвечают за различные вопросы церковной и административной жизни — благотворительность, канонизацию святых, межрелигиозные контакты и т.д. Также в составе Курии — государственный секретариат, координирующий работу всех папских учреждений, а также несколько судов, комиссий, комитетов и служб. Глава госсекретариата считается вторым лицом государства после папы. С октября 2013-го эту должность занимает кардинал Пьетро Паолин.

Функцию МИДа в Курии выполняет второй отдел государственного секретариата. Во внешних контактах интересы Святого престола представляют посланники — легаты (лат. legatus), а также нунции — постоянные представители папы в статусе чрезвычайных и полномочных послов, которые также занимаются вопросами церковной жизни на вверенных им территориях. В фокусе дипломатической активности Святого престола — вопросы межконфессионального диалога, помощь бедным и нуждающимся, посредничество в урегулировании конфликтов и др.